一、行政执法主体、人员信息

行政执法主体:青田县气象局

行政执法范围:青田县

监督举报地址:青田县鹤城街道气象巷33号 邮编:323900

违法信息投诉举报电话:12345

行政执法行为监督电话:0578-6833092

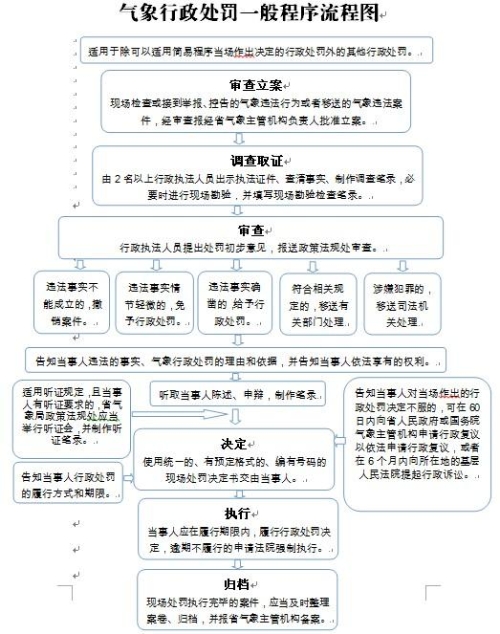

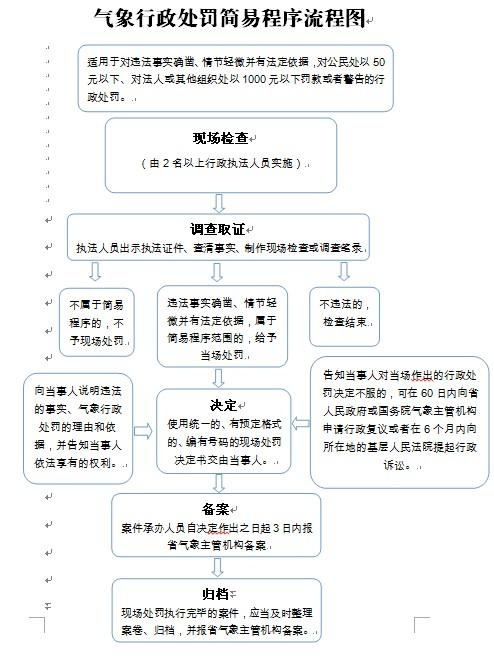

行政执法程序:

青田县气象局行政执法人员:

序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 |

1 | 1003392018110254 | 吴越 | 女 | 青田县气象局 | 青田县 | 气象管理 |

2 | 1003392019070046 | 陈学武 | 男 | 青田县气象局 | 青田县 | 气象管理 |

3 | 1003392018110253 | 施雄健 | 男 | 青田县气象局 | 青田县 | 气象管理 |

4 | 1003392020110254 | 茅军念 | 男 | 青田县气象局 | 青田县 | 气象管理 |

5 | 1003392020090182 | 陈佳燕 | 女 | 青田县气象局 | 青田县 | 气象管理 |

二、执法职责、权限

1、依法负责防雷安全监管、雷电灾害调查鉴定。

2、依法负责人工影响天气工作。

3、法律、法规规定的其他职责。

三、行政执法依据:

1、《中华人民共和国行政许可法》

第二十三条

“法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织,在法定授权范围内,以自己的名义实施行政许可。被授权的组织适用本法有关行政机关的规定”。

2、《中华人民共和国行政处罚法》

第十七条

“法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织可以在法定授权范围内实施行政处罚”。

3、《中华人民共和国气象法》 部分列举

第五条

“国务院气象主管机构负责全国的气象工作。地方各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,负责本行政区域的气象工作。国务院其他有关部门和省、自治区、直辖市人民政府其他有关部门所属的气象台站,应当接受同级气象主管机构对其气象工作的指导、监督和行业管理。”

第三十一条

“各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理,并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。安装的雷电防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。”

第三十五条

“违反本法规定,有下列行为之一,由有关气象主管机构按照权限责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,可以并处五万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)侵占、损毁或者未经批准擅自移动气象设施的;(二)在气象探测环境保护范围内从事危害探测环境活动。在气象探测环境保护范围内,违反批准占用土地的,或者非法占用土地新建建筑物或者其他设施的,依照《中华人民共和国城乡规划法》或者《中华人民共和国土地管理法》的有关规定处罚。”

4、《人工影响天气管理条例》

第四条

“人工影响天气工作按照作业规模和影响范围,在作业地县级以上地方人民政府的领导和协调下,由气象主管机构组织实施和指导管理。”

第十九条

“违反本条例规定,有下列行为之一,造成严重后果的,依照刑法关于危险物品肇事罪、重大责任事故或者其他的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由有关气象主管机构按照权限责令改正,给予警告;情节严重的,取消作业资格;造成损失的,依法承担赔偿责任:(1)违反人工影响天气作业规范或者操作规程的;(2)未按照批准的空域和作业时限实施人工影响天气作业的;(3)将人工影响天气作业单位或者个人的;(4)未经批准,人工影响天气作业单位之间转让人工影响天气作业设备的;(5)人工影响天气作业设备用于人工影响天气无关的活动。”

5、《通用航空飞行管制条例》

第三十三条

进行升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动,必须经设区的市级以上气象主管机构会同有关部门批准。具体办法由国务院气象主管机构制定。

第三十八条

升放的无人驾驶自由气球或者系留气球中发生下列可能危及飞行安全的情况时,升放单位、个人应当及时报告有关飞行管制部门和当地气象主管机构:(一)无人驾驶自由气球非正常运行的;(二)系留气球意外脱离系留的;(三)其他可能影响飞行安全的异常情况。加装快速放气装置的系留气球意外脱离系留时,升放系留气球的单位、个人应当在保证地面人员、财产安全的条件下,快速启动放气装置。

6、《气象灾害防御条例》

第五条

国务院气象主管机构和国务院有关部门应当按照职责分工,共同做好全国气象灾害防御工作。 地方各级气象主管机构和县级以上地方人民政府有关部门应当按照职责分工,共同做好本行政区域的气象灾害防御工作。

7、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

第376项、第377项、第378项

8、《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》

第79项、第80项

9、《浙江省气象条例》

第五条

省气象主管机构负责全省的气象工作。设区的市、县(市、区)气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,负责本管辖区域内的气象工作。县级以上人民政府有关部门应当按照各自职责,协同气象主管机构做好气象工作。本省管辖区域内从事气象活动的单位和个人,应当接受县级以上气象主管机构的指导、监督和行业管理。

10、《浙江省雷电灾害防御和应急办法》

第五条

县级以上气象主管机构主管本行政区域内雷电灾害防御工作。 经济和信息化、公安、建设、规划、安全生产监督管理、质量技术监督、电力等有关部门应当按照各自职责,共同做好雷电灾害防御和应急处置工作。

11、《浙江省气象灾害防御办法》

第三条第二款

县级以上气象主管机构负责灾害性天气的监测、预报、预警,气候可行性论证,气象灾害风险评估,人工影响天气等气象灾害防御的管理、服务和监督工作。

12、《气象设施和气象探测环境保护条例》

第五条

国务院气象主管机构负责全国气象设施和气象探测环境的保护工作。地方各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,负责本行政区域内气象设施和气象探测环境的保护工作。 设有气象台站的国务院其他有关部门和省、自治区、直辖市人民政府其他有关部门应当做好本部门气象设施和气象探测环境的保护工作,并接受同级气象主管机构的指导和监督管理。 发展改革、国土资源、城乡规划、无线电管理、环境保护等有关部门按照职责分工负责气象设施和气象探测环境保护的有关工作。

13、《气象行政处罚办法》

第九条

“各级气象主管机构在法定职权范围内实施气象行政处罚。”

14、《气象资料共享管理办法》

第四条

国务院气象主管机构负责全国气象资料共享工作的管理。地方各级气象主管机构负责本行政区域内气象资料共享工作的管理。

15、《防雷减灾管理办法》

第四条

国务院气象主管机构负责组织管理和指导全国防雷减灾工作。 地方各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,负责组织管理本行政区域内的防雷减灾工作。 国务院其他有关部门和地方各级人民政府其他有关部门应当按照职责做好本部门和本单位的防雷减灾工作,并接受同级气象主管机构的监督管理。

16、《施放气球管理办法》

第四条

国务院气象主管机构及飞行管制等部门按照职责分工,负责管理和指导全国的施放气球活动。 地方各级气象主管机构及飞行管制等部门按照职责分工,在当地人民政府的指导和协调下,负责管理本行政区域内的施放气球活动。

17、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》

第二条

县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收工作。未设气象主管机构的县(市),由上一级气象主管机构负责防雷装置的设计审核和竣工验收工作。

18、《气象行业管理若干规定》

第三条

国务院气象主管机构负责全国气象行业管理工作。 地方各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,负责本行政区域内的气象行业管理工作。

19、《涉外气象探测和资料管理办法》

第四条

国务院气象主管机构负责全国涉外气象探测和资料的管理。 地方各级气象主管机构负责本行政区域内的涉外气象探测和资料的管理。 国家安全、保密等国务院其他有关部门和地方各级人民政府其他有关部门,应当按照职责配合气象主管机构共同做好涉外气象探测和资料的管理工作。

20、《气象行政许可实施办法》

第九条

气象行政许可由县级以上气象主管机构依照法定的权限、条件和程序在法定职权范围内实施。

21、《气象灾害预警信号发布与传播办法》

第四条

国务院气象主管机构负责全国预警信号发布、解除与传播的管理工作。 地方各级气象主管机构负责本行政区域内预警信号发布、解除与传播的管理工作。 其他有关部门按照职责配合气象主管机构做好预警信号发布与传播的有关工作。

22、《气候可行性论证管理办法》

第三条

国务院气象主管机构组织管理全国的气候可行性论证工作。

地方各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,组织管理本行政区域内的气候可行性论证工作。

其他有关部门和单位应当配合气象主管机构做好气候可行性论证工作。

四、救济渠道:

(一)当事人享有的权利:听证权利、陈述申辩权利、行政复议权利、行政诉讼权利、国家赔偿等权利。

(二)救济途径:

当事人应自收到行政处罚事先告知书三日内,向作出行政行为的卫生行政部门申请听证、陈述申辩;

当事人应自收到行政处罚决定书之日起六十日内向本级人民政府申请行政复议;

当事人应自收到行政处罚决定书之日起六个月内向作出行政行为的卫生行政部门所在地人民法院提出行政诉讼。